「学校に行きたくない」と言い出した子どもに戸惑う保護者向け不登校の無料支援ガイド(2025年10月現在)

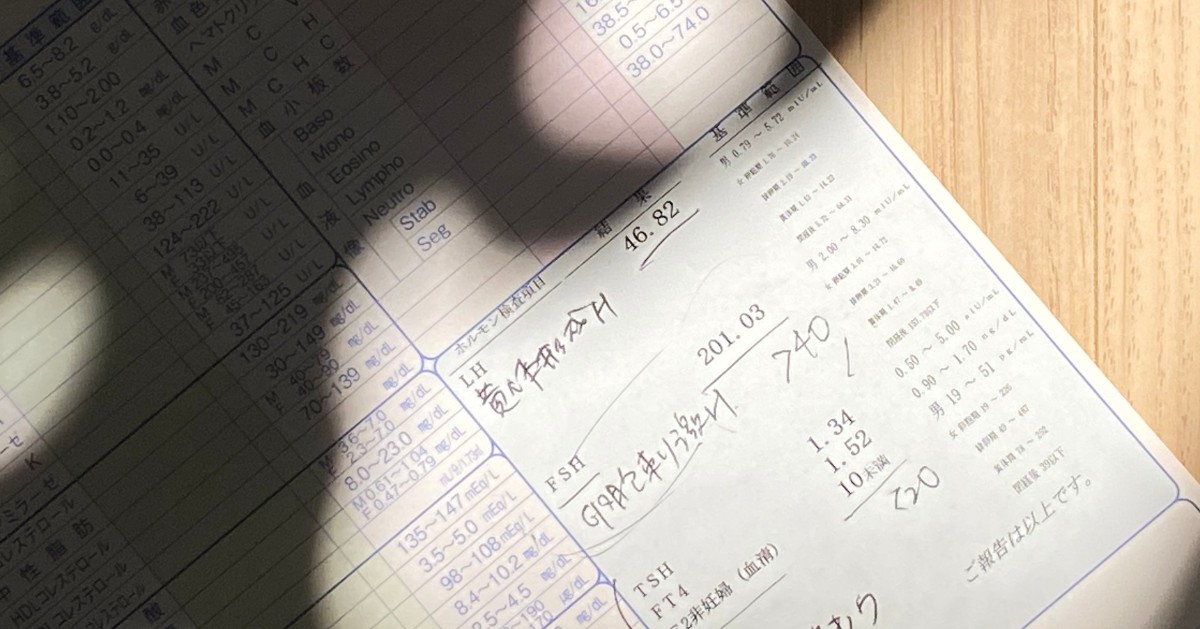

photo:yue arima

こんにちは。ライターの有馬ゆえです。

ここ数年、不登校児の親であることをオープンにしながら生活し、不登校に関するテーマで記事を書いてきました。先日、人づてにお子さんの不登校について相談をいただく機会があり、このレターにたどり着く方々のなかにも、ヒントを求めている方がいるかもしれないと気づきました。

そこで今回は私が利用してきた中から、無料の不登校の相談先や役に立つ情報をいくつかご紹介します。

「不登校を経験した人たちの多くは、普通のおじさんおばさんになる」

不登校ジャーナリストの石井しこうさんのこの言葉を聞き、「我が子が普通のおじさん、おばさんになれるならば、長い人生の少しの期間休んだっていいか」とほっとしたことを覚えています。

お子さんが学校に行きたがらないならば、その子が心身の疲れを回復できるよう、ぜひ「休みたい」の気持ちを尊重してもらえたらと思います。

お子さんの気持ちを尊重するためには、保護者の方が相談先を見つけ、心を健全に保つことが必要です。カウンセラーなどとは相性があるため、合わない場合は心がくじけることもあると思いますが、必ずどこかに力になってくれる人がいるので、相談先を探してみてください。

※レター末尾に、不登校支援の最新情報がわかるイベントのレポート記事へのリンクがあります。不登校の相談先について興味のない方は、末尾までスクロールしてぜひお読みください。

(1)【相談する】学校のスクールカウンセラー

学校のスクールカウンセラーに相談するメリットは、担任などと連携して調整をしてくれること、子どもが学校内に理解者を得られること。相談室が学校内での子どもの居場所として機能する場合も。公立校の場合は、学校内だけでなく、必要に応じて学校外で受けられる自治体の支援につながるきっかけにもなります。

スクールカウンセラーと相性が良くない、学校に行くのがつらい、子どもを置いて学校に行けない、という方は(2)へどうぞ。

(2)【相談する】自治体(市区町村、都道府県)の「教育相談」や「不登校窓口」

「○○市 不登校」「○○県 不登校」などでウェブ検索をすると、市区町村や都道府県の相談窓口が見つかります。

市区町村では「教育相談」「教育相談室」といった名前で、不登校だけでなく子育てについての相談ができます。「不登校窓口」のように、不登校の相談を受ける専用の窓口を用意している自治体も。都道府県にも、不登校やいじめなどの相談窓口があるようです。

手段は電話やメール、対面相談など。対象年齢は自治体によって違うようです。

東京都の方は、下記で検索できます(「小中学生支援」とありますが、高校生相当のお子さんの支援情報も確認しています)。

自分だけに向き合ってくれる人がいるだけで、気持ちが楽になると思います。できれば対面相談をおすすめしたいです。メリットは、子どもと離れられること。自治体主催で、不登校に関する講座や保護者交流会などを開催していることもあるので、情報、つながりなどがほしくなったらそちらも。

(3)【相談する】こども家庭庁「親子のための相談LINE」

こども家庭庁のこども、保護者向けの相談LINEアカウントです。

相談内容を打ち込んで、順番が来たら一定時間の相談のやりとりができます。私が利用したときは、45分~60分程度でした。子どもに内容を聞かれたり、時間が拘束されることがなく、空き時間で打ち込めるのがメリットです。

(4)【相談する】カタリバ相談チャット

教育NPOのカタリバの取り組み「相談チャット」です。

LINEと相談フォームからの2パターンの相談方法があります。一人の相談者に一人の支援者が付くため、やりとりに数日のタイムラグが生じることもありますが、深く相談することができます。こちらも、空き時間で子どもに内容を知られずに相談できるほか、さまざまな視点から自治体による支援情報を教えてくださったのも助かりました。

(5)【聴いて学ぶ】子育てのラジオ「Teacher Teacher」

元教員で世界の教育を学んだはるかさんと、ラジオプロデューサーのひとしさんの子育てについて語っているポッドキャスト。お二人が無料のフリースクールを運営されているだけあって、不登校についての話題もたくさんあります。片耳にワイヤレスイヤホンを突っ込めるタイミングがあったら、ぜひ。

下記、お好みのプラットフォームでお聞きください。

聴いていただく回は正直、もうどれでもいいんですけど、子どもとの付き合いについて新しい視点が得られるのではないかと思います。ロジックの裏にある優しさ。とにかく現在進行形で救われています。

(6)【読んで学ぶ】「小児科医Pの発達外来診察室」の「不登校」カテゴリ

不登校についての小難しい話は落ち着いてからいろいろ読むとして、まずは下記をどうぞ。ブログタイトルは「発達外来診察室」ですが、不登校のことが書いてあります。

その他、「不登校」カテゴリを読むと、不登校という現象について理解が深まるかと思います。こちらも私がとても救われたブログです。子どもの玉を大事にしたい。

子どもが不登校になった際に保護者に必要なのは、相談先、情報、つながりではないかと思っています。

私の場合、最初は相談先を見つけて戸惑いや不安、困っていることを吐き出し、頭の中を整理することが必要でした。その後、情報収集ができるようになり、人ともつながれるようになりました。(1)~(4)の相談窓口は併用できますので、苦しいときは複数頼るのもおすすめです。

ここのレターの不登校に関係する記事もよかったら。自分だけじゃないと思っていただけたらうれしいです。

不登校支援の今について知りたい方は、下記のレポート記事をどうぞ(執筆担当しました)。進みつつある学校内での支援、メタバース空間での支援、不登校のその先についてなど、充実した内容のイベントでした。

ご意見、ご感想、ご相談、ご指摘、雑談などあれば、このレターに返信するか、下記のアドレスにお寄せください。

bonyari.scope@gmail.com

すでに登録済みの方は こちら