相続放棄物語(3)

photo:yue arima

こんにちは。ライターの有馬ゆえです。まだ夏ですね。暑い。先日、友人が旅のおみやげに贈ってくれた美しいシャインマスカットが心と体の支えです。別の友人がお中元にくれたカルピスセットもある! 優しい友達の存在に生かされている。

photo:yue arima

今回は、相続放棄の話の最終回。どうぞ第1回、第2回とともにご覧ください。

狭い階段の先に見えるきっぱり美しい青のグラデーションを目指して、霞ヶ関駅のA8出口を上がった。11月なのに、秋晴れと呼びたくなる気持ちのいい陽気だ。黄金に色づいた銀杏並木のてっぺんが、さわさわと風に揺れている。だだっ広い道路の真ん中にあるブロックに日本と中国の国旗。会談でもあるのだろうか。信号待ちをする私の目の前を警察の車が何台か走りぬけたが、それが特別なことなのかはわからなかった。

幼い頃に母と離婚した父が借金を遺して亡くなったという書類が届いてから、20日ばかりが過ぎていた。相続放棄のために戸籍などの書類を集め終わり、私はいよいよその手続きのために家庭裁判所へ向かっていた。「裁判所」と名の付く場所に行くのは初めてだった。

グーグルマップを頼りに味けのない巨大なビルのあいだを抜けていくと、家庭裁判所らしき大きな施設の裏門にアスクルの配達車が停まっている。小さな家具屋でバイトをしていた頃、編集プロダクションで働いていた頃に細々した事務用品を発注していたアクスルを家裁も使うのか。と驚いたが、すぐにそりゃそうか、と思い直した。

まっすぐ向き直ると、視線の先で何かがきらめいた。目をこらすと、太陽の光を跳ね返す日比谷公園の木々だった。体がむずっとして、このままあそこに吸い込まれてしまいたい、と強烈な気持ちがわいた。だって面倒だし、なんだか怖い。

帰りにあそこへ寄ろう? すべてを放り出して逃避したくなる自分を説得する。日比谷公園を視界から外し、再び家庭裁判所の方向へ体を動かす。左手にあるガラス張りの掲示板に、何かの書類を縮小コピーしたらしい紙がびっしりと貼られているのが、異様に見えた。

家庭裁判所の入り口には真ん中に仕切りがあり、横の看板には右側が裁判官入り口、左側が一般入り口だと書いてあった。よしわかったと左側の入り口を入ろうとすると、目の前に立っている中年の男性警備員が私の後ろにいる人物に挨拶をする。右側の入り口を高そうなスーツを着た男性が通り抜けていく。裁判官にだけ挨拶かよ、と心の奥がメラッとした。

自動ドアが開くとその先にはすぐ手荷物検査場があり、一瞬まごつく。ここにやってくる人は気持ちに余裕のある人ばかりではないのだ、と言われたような気持ちになった。そこに今度は高齢の男性警備員がニコニコとして「どうぞ」と声をかけてくれて、その笑みがおそらく意図的であることに、かえって安堵した。

ビルの中は、青く冷たかった。案内所で要件を伝えると、「家事事件受付」に行くように教えられた。

家事事件。起こりうる可能性について話し合うこともなく別れ、その後もそれを放置した親たちのおかげで降りかかってきた、自分にはどうにもできない私の不運は、事件と呼ばれている。

家事事件受付のエリアは、背の高いパーテーションで壁を作るように囲われ、中が見えなくなっていた。なるほど、家族に関連して法律相談をする事情がある人たちは、誰かに顔を見られたくないかもしれない。ただ自分を守るための相談であっても、この国では文字通り「世間に顔向けできない」とされるのだ。

入り口にある受付機のボタンを押すと、「お待ち人数」のカウントが4になった。ギー、ガシャンという音ともに吐き出された21番の番号札を取ろうと右手を伸ばして、人差し指の先っぽに古びたセロハンテープがついていることに気がついた。

家事事件受付の待合にあるモスグリーンの長いソファーに座っているのは、ほとんどが女性だった。その中頃に腰を下ろして、マフラーを取り、コートを脱ぐ。たたむ。

右手では、背もたれに寄りかかったおばあちゃんが、ガラケーで元気に話をしていた。しっとりして質のよさげなコートにモヘアのベージュのマフラーを巻き、親戚らしい誰かに「病気だから病院に行くのよ~」とぼやいている。左手には、今の時間は本来なら児童館にいるような普段着の親子。足をぶらぶらさせ、おもちゃ片手にかしましく母親に話しかける小さな女の子とは対照的に、背中を折り曲げて頬杖をついている母親の表情には、疲れの色がにじんでいる。

そこに、私の番号が呼び出された。

窓口の向こう側には、べっこう色のめがねに薄茶のツイードっぽいスーツを着た小柄なおじさんが立っていた。丸めた背中のせいか、なんだか亀っぽい。よろしくお願いしますと挨拶をして着席するやさっそく相続放棄の経緯を話しはじめた私は、この話にもすっかり慣れたな、と他人事のように思った。

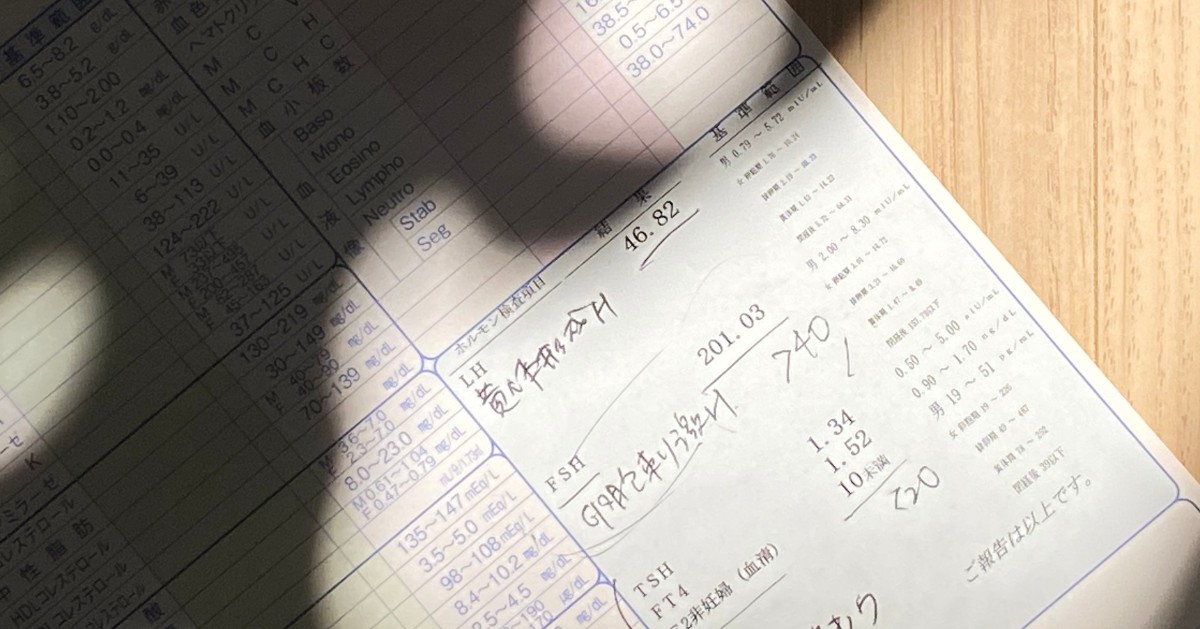

相続放棄に必要な書類――債権回収株式会社からの手紙と私の戸籍謄本、父の戸籍附票、父の死亡の記載のある戸籍謄本――をざっと確認してから、男性は「一通りご説明をしますね。書類を持ってきますので、まずこちらの用紙にお名前と電話番号だけで結構ですので、こちらの鉛筆で書いてお待ちください」と席を立った。

言われた通りに鉛筆を走らせていると、ほかの窓口の相談の声が聞こえてくる。人にはそれぞれに事情があるのだ、と当たり前のことを考える。ひとつ置いて隣の窓口に、先ほどの母子がやってきた。断片的に聞こえてくる言葉から、すぐにそれが離婚の相談だとわかった。

離婚調停というやつだろうか。記憶にはないが私も母とここにきたのだろうか。この子もいつか親の相続に困ってまたここにくるのだろうか。そんなふうに思いを巡らせていると、窓口の男性が戻ってきた。何枚かの書類を差し出した。

初めに男性は、「相続放棄の申述」という手続きのうち、私に当てはまる項目について簡潔に、しかしとてもわかりやすく説明してくれた。ウェブサイトを確認していた私はその多くをすでに理解していたが、普通に読むだけでわかりそうな箇所を誤解してもいた。「繰り返し読みこんだはずなのに」と不思議になりながら、書類の提出先が父親が最後に住んでいた場所を管轄している埼玉県の家庭裁判所であること、費用として800円の収入印紙と、該当する家庭裁判所が指定する返信用の郵便切手が必要であることをメモした。返信用切手の金額や枚数は、各家庭裁判所で異なるため、直接電話をして確認するのだそうだ。

説明は進み、「相続放棄の申述」の書類の書き方に移る。

「『日にち』は書類を書いた日を書き込んでください。『申述人』というところはご自分のことを書いてください。ご自分の本籍、住所、氏名、生年月日、年齢、職業を書いていただいて、それでご自分の本籍を書くときは、必ずご自分の戸籍を見ながら書いてください。必要書類についてまだ説明していませんが、自分の戸籍謄本は必ず取得してください。そしてその通り、書いてください。『住所』は郵便番号と住んでいるところを書いていただいて、『被相続人との関係』はお父様との関係ですから、1番。『被相続人』、これはお父様のことを書いてください。参考になるのは、お父様の戸籍の附票です。そのまま書いてください。この書類は、裁判所が住所を確認したいためのものなんです。裁判所がお父様がお亡くなりになった日にちとかを確認するのが、戸籍謄本、全部事項証明というものです。本籍地は、この通り書いてください。死亡時の職業はわからなければ不明と書いてください。お名前のこの漢字が難しい字なので、省略せず、間違わずにその通り書いてください」

今まで、どんな役所でも受けたことがないぐらい、その説明は詳細で丁寧だった。小学校低学年の子につきっきりでプリントの空欄を埋める手伝いをしている先生のようなおじさんの様子に、私はここに来る人たちがどんな人たちなのかがわかる気がした。

専門用語の並ぶ書類を読み解くことが苦手な人も、もちろんいるだろう。だがそれ以上に、ここに足を運ぶほどの事情に直面している人たちは、書類を隅々まで読み込んで情報を正しく処理することができないぐらい、混乱していたり、疲弊していたりするのではないか。私の場合、心を守るために、体が現実を直視しすぎることを避けている感覚もある。

「ママ、ママ、ママー! ねえ! ママ! マあ、マあー!」

退屈に我慢できなくなった女の子のヒステリックな声が聞こえてくる。しかしママは応えない。応えられない。大切なことを聞き逃してしまうかもしれない。ママは今、数年のワンオペ育児で疲労が蓄積した頭で、自分と子どもを守るために煩雑な手続きの説明を聞いているのだ。

「最後に必要書類は、一番大事な亡くなった方の戸籍謄本と戸籍の付票、申述人、つまりご自身の戸籍謄本の全部事項証明が3カ月以内のもの。あと債権回収会社からの手紙のコピーを同封した方がいいと思います」

「これは書留で送るんですか?」

「書留の方もいますし、レターパックで送る方もいます。届いた日にちがわかるものがいいかなと思います」

おじさんの語尾に終わりのムードが漂って、名残惜しい気持ちに襲われた。突然、真っ暗な森の中に一人で放り出され、心許なくさまよった末にようやく見つけた一軒の家。その門をたたき、親切な住人が帰り道を教えてもらったはいいが、地図を手にまた一人で旅立つのは怖いというような気分だった。

しかし、もう尋ねることもなくなっていた。お礼を伝えて、席から立ち上がる。コートを着ようと再び最初のソファーに戻ったら、先ほどのおばあちゃんがガラケーでまだ親戚に病気の話をしていた。

青く冷たいビルを出ると、そこは駐車場だった。ふわふわとして、地面を蹴る感覚が鈍かった。

何の得もないのに、なぜ私はこんなに苦しい思いをしなければならないのだろうか。怒りとも悲しみともつかない感情が、体中に広がる。これ以上戻るのも進むのも嫌で、ここから逃げ出してしまいたい。

そのとき、きらめく日比谷公園のことが思い出された。

私は急にスピードを上げ、朝と同じ道を今度は光に向かって歩き出した。さっきは曲がった道をまっすぐ向かい側に渡る。秋の公園に入る。わーっと太陽が全身に降り注ぐ。まぶしく熱い光の圧が自分を押しつぶし、粉々に消してくれるような気がして、思わずぎゅっと目をつむった。

ゆっくりと目を開いて、紅葉のトンネルの中に進み出す。背の高い銀杏並木の下で、おばあちゃんグループが口々に「きれいねえ」と言いながら、一生懸命にスマホのカメラを操作している。スマホに集中してじわじわ後ろずさる彼女たちを、その向こうから歩いてきた若い男性二人が、何でもない顔ですいっとよける。パン屋のビニール袋をぶらぶらさせた大学生らしいカップルや、未だ親密な空気の老夫婦が、それぞれ手をつないでのんびり歩いている。

平和だな、と思った。セントラル・パークやハイド・パークをお手本に、明治にできた初めての洋風公園。夜の鶴の噴水から歌が聞こえるという噂話から始まる、当時の短編があったな、とふと思い出す。

第一花壇では、さまざまな種類の秋バラが咲いていた。中央に向かって等間隔で置かれたベンチには、思い思いに昼食をとる人たち、スマホや文庫本をぼーっと眺める人たち、缶コーヒーを片手に新聞を広げる人たち。ちらほら歩いている外国人観光客は日本の人よりずっと軽装で、楽しそうに心字池のほとりを散歩している。晩秋の陽ざしが、池の水面で揺らめいている。

私の現実はこんなにも憂鬱だけれど、この公園では120年あまりのあいだ四季が繰り返され、たとえ平和でない時代であっても、色づいた秋の木々は太陽を美しく反射していたのだろう。

突然、友人たちの顔が浮かぶ。あの子とは、はとバスツアーで東京湾岸をぐるり見学した後、子どもと遊具のエリアで遊んだな。あの子は、日比谷公園の中にあるカフェで、フィッシュ・アンド・チップスを食べるのが好きだと話していた。

まあやるか。このまま東京駅に出てKITTEに寄り、埼玉の家庭裁判所に電話をして必要な郵便切手の価格を聞いたら、1階の郵便局で書類などと一緒に送ってしまおう。そうすれば終わるんだ。今の自分と無関係なところに美しい時間が存在していることにつかの間救われ、私はもう一度、自分を奮い立たせることにした。

ご意見、ご感想、ご相談、ご指摘、雑談などあればお寄せください。どうぞみなさま、おだやかな週末を!

bonyari.scope@gmail.com

すでに登録済みの方は こちら