おっぱいの価値

photo:yue arima

こんにちは。

あたたかくなってきました! 東京は、来週にはすでに最高気温が25℃を越えるそうです。ここのところは、トレンチコートを満足に楽しみ終わらないうちに夏になってしまいますね。そのうち「スプリングコート」という名前は死語になってしまうのだろうか。

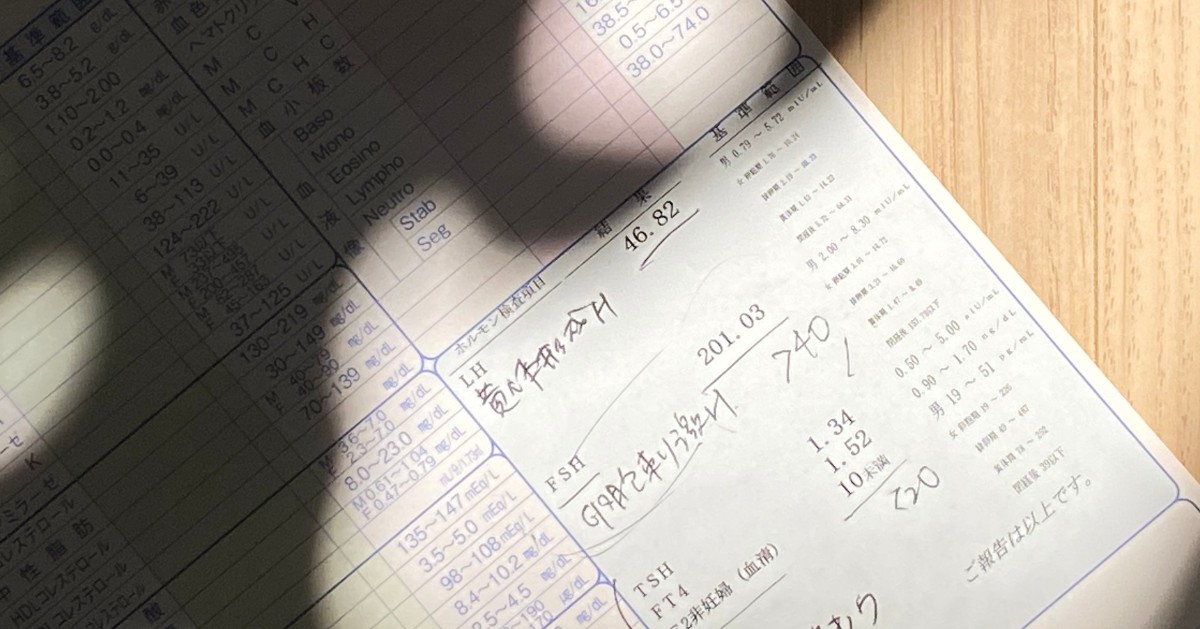

今回は、佐賀新聞Fit ecruでの連載記事から「おっぱいの価値」(2017年8月掲載)の加筆修正版をお送りします。36歳で妊娠し、37歳で出産し、38歳で授乳が終わった女のおっぱいに関する39歳当時の所感。

長らく、自分の平々凡々なおっぱいに辟易してきた。サイズは、中学時代から変わらず日本人女性にもっとも多いという65のCカップ。特別大きくもなく小さくもないうえに、たいして形がいいわけでも、弾力があるわけでもない。

可もなく不可もない胸のふくらみを見るたび、私は自分が十人並みだと確認させられる気がした。中学生のときにはすでに、小さな胸に悩む友人や、DカップだのGカップを持て余す友人を眺め、自分の女としてのつまらなさを静かに悟っていた。20代になっても30代になってもおっぱいとの微妙な関係は続き、必死に寄せたり盛ったりしていた時期もあれば、やけっぱちになってブラトップに押し込んでいた時期もある。

とはいえ、どんなときだっておっぱいは、女というセクシュアリティーの象徴だった。だからこそ恥ずかしく隠しておきたかったし、「おっぱい」という四文字にも嫌悪感があった。自分が女として性的に欲望されるのが嫌で、触れたくない、触れてほしくない気持ちだったのかもしれない。

ところがどうだろう。出産、授乳期を経て、おっぱいの価値はすっかり変わってしまった。

妊娠すると、あれよあれよと私の胸は大きくなり、気づけば以前のサイズが思い出せなくなっていた。やわらかで豊満なバスト、というよりも、みちみちと張ってやたらとでかくて重くて痛い。さらに出産すれば突然、先端から液体が分泌されるようになり、そこに吸い付いて栄養を摂取する人まで出現するのだ。自分の体ながら、わけがわからない2年間だった。

なかでも、出産翌日に体験した初めて授乳は衝撃的だった。

私が出産した総合病院では、産後、子どもは助産師さんのもとに預けられ、母親は「授乳室」という授乳専用ルームにはせ参じて授乳をするというシステムになっていた。その朝、私は前日の帝王切開からの出血多量で疲弊しきっていたが、重たい体をひきずって授乳室に向かっていた。「動いたほうが傷の治りが早いですし、血栓もできにくいですよ」と微笑む助産師さんの圧にあらがえなかったからだ。

ボンヤリ頭で授乳室のドアに手をかける。ノブを引くなり、目の前に広がる光景にぎょっとした。等間隔で並べられた壁際の椅子には、赤子を抱いたお母さんたちがずらりと並んで座っている。それも、だれもかれもがおっぱいを丸出しにして子どもを抱き、やまんばめいた必死の形相で授乳しているのだ。もちろん、誰一人としてこちらを見る人はいない。

おののいていると助産師さんが赤子を抱いてやってきて、空いている椅子を指さした。

「じゃ、そこに座ってやってみましょう。はい、胸出して~」

は、はい、と腰をかけ、パジャマの前ボタンを外す指がもつれる。すると、ぬっと胸元に何かが現れ、ぐいっと私の乳首をつまむが早いか、ぎゅうぎゅうと乳首をもみはじめた。私、初対面の女性に乳首をもまれてる! めっちゃ力任せに! 心でギャッと悲鳴を上げたが、相手が動じるはずもない。乳首の先からじわりと黄みがかった白い液体がにじんでくると、事態を受け止めきれず脳がフリーズしそうになった。

「え、これってこういう使い方が正しいの? あれ? もしかして今までの私がおかしかったわけ?」

37年間、ただくっついているだけだった自分のおっぱいが、突如として新しい役割を得たことで、私は混乱していた。同時に、「ああ、これが……」と他人事のような実感が頭をよぎる。

乳首に吸い付く赤子が、人間に寄生してエネルギーを吸い取る異星人に見えた。とんでもない世界に来てしまった。この世に出てきたばかりの生き物は、名字こそ私と同じ名前だったが、到底「我が子」などという存在には思えなかった。「あなたたちは、地球に襲来してきた宇宙人の子どもに授乳する職務を負うことになったのですよ」と、説明されても納得しそうだった。

しかしながら、日に7~8回も人におっぱいを差し出す生活が待ったなしでスタートすると、1カ月後にはおっぱいベロンはすっかり日常となり、子どもの生命を維持するための重要トピックとなる。

おっぱいに対する羞恥心は薄れ、人前でその四文字を口にすることはもちろん、覆い隠す布さえあれば、親しい女友だちの目の前でだって授乳ができるようになるのである。あんなにひた隠しにしてきたのに、「まあ乳首が見えなければいいか」ぐらいにまで感覚が鈍るのだ。

出産前の私にとって、おっぱいという言葉は「乳房」を意味していたのだと思う。それは自分の所有物であり、セクシュアリティーに直結していた。一方、出産を終えると、おっぱいは「母乳」や「ミルク」を示すようになる。その意味が、他人の栄養源であり、母親のシンボルに変化するのだ。こうなると、もはや自分だけの所有物ではないどころか、他人あってのものという気さえしてくる。

最近は、子どもが1歳を超えると卒乳させるのが一般的だ。卒乳とは文字通り、乳を卒業させることを意味する子育て界のスラングで、私がよく聞いたのは、おっぱいにペンで鬼だのネコだのアンパンマンだのの顔を描いて別れを告げさせ、執着を捨てさせるという方法だった。

母親は自分にくっついているおっぱいをわざわざ自分とも子どもとも無関係のキャラクターに仕立て上げ、子どもと引き離すのである。子どもに「おっぱいは腐った説」「おっぱいは天国に行った説」などを唱え、もう機能しないものとした友人もいる。面白いけど、なんだか切ない。

一度、体に起きた出来事の記憶は、簡単には消すことはできない。だから私など、子どもがもうすぐ2歳を迎えようというのに、いまだに自分のおっぱいに対してよそよそしい気持ちでいる。

毎日おっぱいに吸い付いていた我が子は、離乳食と出合ってからすさまじい食への執着を見せるようになり、すでにおっぱいとの蜜月などなかったかのような顔をしている。だからといって、あんなに子どもに必要とされていたおっぱい、自分のもとにも取ってきてもいないおっぱいを、はいどうぞと男に貸し出す気にもなれない。

自分の体の一部を持て余しているというのはつらいものだ。授乳による巨乳期を経て、卒乳後、すっかりしぼんで元気がなくなった私のおっぱい。その姿は母になり、社会に女として生きることを禁じられた自分の分身のような気がして、ひっそり隠しておきたくなるのである。

ご意見、ご感想、ご相談、ご指摘、雑談などあればお寄せください。どうぞみなさま、おだやかな週末を!

bonyari.scope@gmail.com

すでに登録済みの方は こちら