病気と仮病のあいだ

しながわ水族館で、仲間がすいすい泳ぎまわっているのを他所にひとりだけ水槽の天井の穴のなかで過ごしていたアシカ。かわいい。photo:yue arima

こんにちは。ライターの有馬ゆえです。

スギ花粉舞う毎日、皆さまいかがお過ごしですか?

花粉のせいか、気圧のせいか、日照時間の短さのせいか、当方、お風呂が面倒で面倒でたまりません。重たい身体を引きずって浴室に行き(その間、10歩程度)、シャワーを浴びるのが精一杯。外出も嫌、寝るのも面倒になってきたので、イカンイカンと、過日は仕事をせずにふとんで本を読んで過ごす一日を作りました。冬、太陽の暖かさに包まれて、ほこりの粒になる幸福よ。

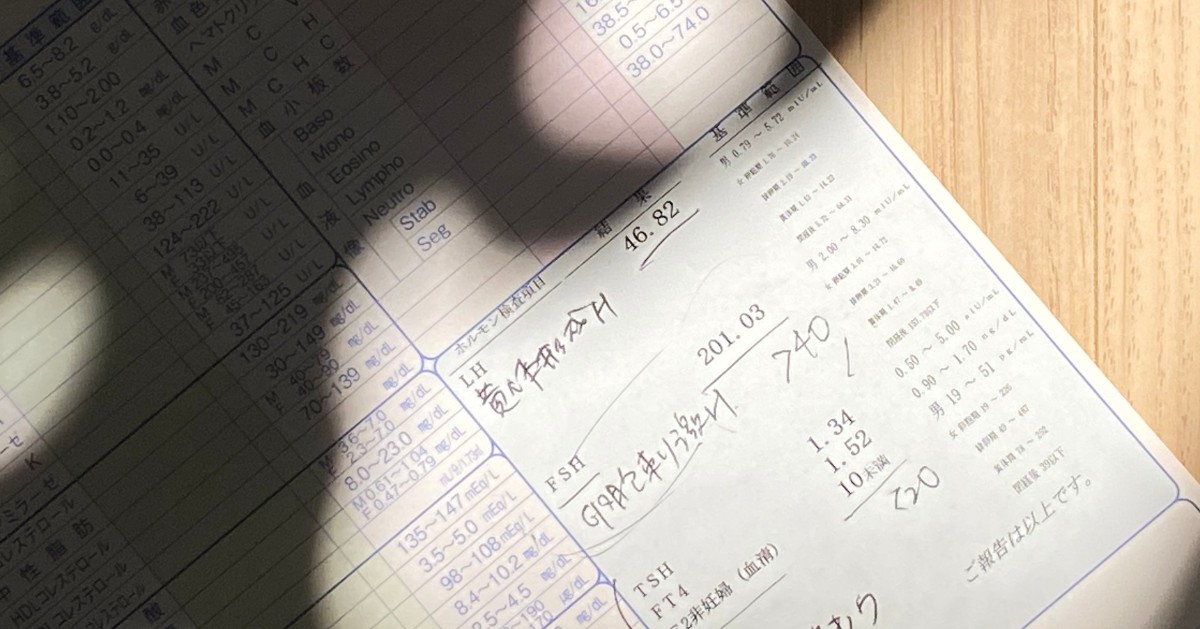

さて今回は「病気と仮病のあいだ」。頭痛がしていた子ども時代について書きました。

よく頭痛がする子どもだった。

あの時分から、自律神経が乱れやすかったのかもしれない。特に思春期以降は、どこか体の調子が悪い、がデフォルトだった。保健室に行くこともあったし、学校を休むこともあった。一番多かったのは、小児科に行ってから登校する、というパターンだ。

中学から私立校に進学した私は、7時過ぎには家を出て電車で通学していた。最寄りの駅までは、自宅前の細い道を左に進み、大通りに出て、高架下へ抜けるのがお決まりのコースだった。しかし頭痛で遅刻するとき、私は9時の開院に合わせ、日頃と反対方向にある裏通りに向かった。それが、小児科への最短ルートだった。

いつもより1時間半ほど遅く家を出ると、普段はしんと明け方の気配を残している街は、さざめきを帯びていた。まるで、街の隅々から、目を覚ました生物たちのかすかな声や体の動きがより集まって、空気が細かく震えているみたいだった。

小児科へ行く道を、私はかつて保育園へ登園するときに母の自転車の後ろに乗って通った。信号待ちで停まる交差点には木材屋があって、登園時間にはブインブインと電ノコの音が響き、木の香りが煙っていた。

信号が赤から、青へ。一人、保育園とは別の方向へ長い横断歩道を歩き出す。

赤ちゃんの頃からお世話になっている小児科は、近代風の白い平屋の木造洋建築で、手前は医院、奥は住居という造りだった。

朝一番に訪れると、大きな窓がある待合室は照っても降っても静寂に満ちていた。玄関のたたきで靴を脱ぎ、医院名が金で印字された深緑のスリッパに履き替える。座り心地のよくない合皮のソファで順番待ちをしていると、なぜだか解放感を覚えた。

名を呼ばれ、真鍮のドアノブを回して診察室に入る。背が小さくお猿のようなおじいちゃん先生が、立ち上がってにこにこと私を出迎えている。胸元にキティちゃんのワッペンがついた白衣を着ていたので、幼児期は彼を「キティちゃんの先生」と呼んでいた。外で会うと、荷物を風呂敷に包んで杖で肩にかけて歩いている、いっぷう変わった人だった。

「どうしました?」とたずねながら、先生は棚からカルテを取り出し、机の上にペラリと乗せる。合図でもあったかのように、先生は職員室にあるような背もたれつきの椅子、私はくるくる回るクッションのへたったスツールに座る。先生は必ず、子どもにも敬語で話をした。

「頭痛がするんです」

「ズキズキという痛み? それともギューッと締め付けるような痛み?」

こうした痛みのたとえは、いつだってうまく飲み込めなかった。自分で自分の体をつかめなかった。痛みを上手に形容できないから、私は仮病で、本当は頭痛なんてしていないのか?とも考えた。

診療が終わると、必ず先生は「最近はどう」なんて近況を聞いた。立ち上がり、奥の部屋から薬を取ってきて、また診療椅子に戻る。その動きに合わせて、ひらり、ひらり、とアイロンのかかった白衣が美しく揺れる。

机の上の引き出しに指をかけて引き、先生は医院名の入った薬袋を取り出す。万年筆をさらりと走らせて、私の名前と今日の日付を入れる。薬袋の古めかしいデザインが好きだった。

もしかすると、私の体を癒やしたのは頭痛薬ではなく、あの「最近はどう」だったのだろうか。別に、小児科の先生を心から信頼していたというわけではない。けれど、不調を覚えたらここに来ればいいとわかっていることが、私の心を安らがせていたのだと思う。

あの頃の私たちは、朝の始業の合図とともに校舎の一部になった。チャイムの音で決められた教室の決められた机で決められた学習をして、チャイムの音でしばしのあいだ決められたエリアで休み、またチャイムが鳴ったら決められた持ち場に戻る。次はこっち、次はあっち、その次はそっち、と、まるで集団行動の演目みたいに。

遅刻して登校した学校は、すでにそのプログラムを始めていた。昇降口から校舎に入ると、人気のない廊下は静まりかえっていた。教室の引き戸がすべてぴたりと閉まっているわけではないのに、誰かが教科書を音読したり、先生がカツカツとチョークで板書をしたり、生徒たちがいっせいにシャーペンを走らせたり、話し合いでざわめいたりしている教室は、いずれも水族館の水槽のような分厚いガラスの向こうの出来事に感じられた。

ひっそりした廊下を、私は壁の張り紙を見たり、友人や恋人のいるクラスをそっとのぞいたりしながらゆっくりと歩いた。スニーカーのときはキュッキュと、ヒールつきローファーのときはカツカツとわざと靴音を響かせて。そして、自分のクラスに着くと、教室の後ろの戸をガラッ!と開けて、まっすぐ自分の席へ直行するのだった。

思えば、授業中に教室を抜け出して保健室に行くときも、似た感覚を味わっていた。特に普通教室の並ぶ棟から特別教室や教員室の並ぶ棟に移ると、張り詰めた静けさのせいで、自分が今、どこにいるのかわからなくなった。つるつるした乳白色の冷たい廊下は、怪談話のようにひたひたという足音がした。学校の時間と空間から切り離されて、浮遊するような感覚になった。

あるとき、小児科に寄ってから登校し、ガラリとドアを開けて驚いた。教室の後方に、クラスメイトのお母さま方がずらりと並んでいたのだ。そこで、今日は授業参観日だったのだ、と悟った。

朝から雨が降っていたので、私は濡れた傘をぶら下げていた。傘立ては、お母さま方山脈の彼方、教室後方の奥だ。動揺していたが、ここで怯んでなるものかと平生を装い、教師に「医者に行ってました」と告げ、つかつかと傘を置きに行く。それから、スピードを変えず、自分の席に着いた。

山脈の中には、うちの母はいなかった。その日が授業参観日だと知らされていないはずはないので、たぶん私はそれを忘れていたのだろう。シングルマザーの母は、きっと仕事で来られなかったのだ。だから、多くのクラスメイトが「あとで行くね」と親から声をかけられて登校した朝は、私にとってはいつもの頭痛の朝だった。

私は、そんな環境に順応するために、頭痛で小児科に寄って登校するという習慣を持ったのかもしれない。

もちろん子どものころは視野が狭く、クラスメイト一人ひとりの家庭環境が違うことをあまりよく理解していかなかった。そもそも中学から通った学校では、地元の学校よりも片親の家庭が珍しくなかった。大人になってからは、親からの愛情をお金という形でしか受けられない子や、多忙すぎる親とほとんど会えない子、虐待されている子など、私よりさみしくつらい思いをしていた子どもがたくさんいたともわかるようになった。

ただ、私には私の満たされなさがあり、気づかないうちに傷つきを抱えていたのだ。

子ども時代、頭痛をいつだってそばにいる親しい友人のように感じていた。だれかの作ったルールから逃げだせるよう、そっと腕を引っ張ってくれる存在だったのだと思う。通勤通学の時間を終えた地元の街や、授業の始まった学校の廊下。日常に乗らない自分だけの時間は、私の心を、体を、休ませてくれた。

授業参観の翌日、友達から、その子のお母さんが「ゆえちゃん、佐々木小次郎みたいでかっこよかった」と話していたことを聞いた。私がポニーテールをしていたのが、侍のように見えたらしい。だとすれば傘はさながら剣か。

そうか、かっこよく見えたのか。私はただ、頭が痛くて病院に行ってから学校に来ただけなんだけど。そんなふうにもじもじと謙遜しつつ、内心、なんだか得意な気分になったのだった。

ご意見、ご感想、ご相談、ご指摘、雑談などあればお寄せください。どうぞみなさま、おだやかな週末を!

bonyari.scope@gmail.com

すでに登録済みの方は こちら