勝手に共有される私たち――明治40年の車内痴漢小説を読む

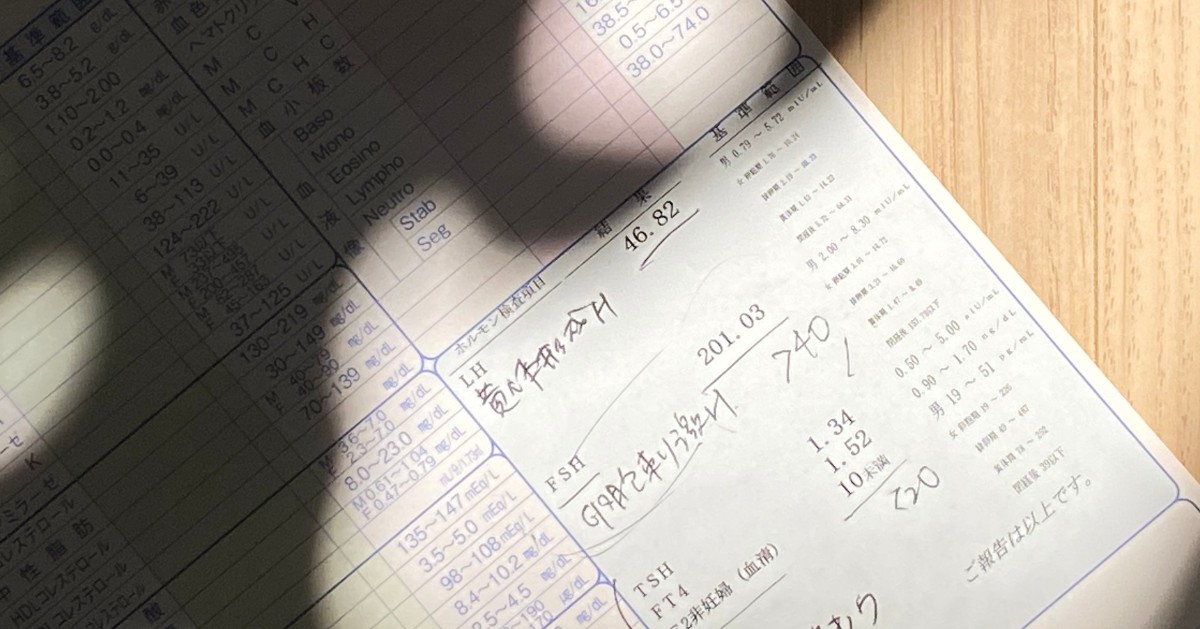

昔から赤線いっぱい引きすぎて重要なところ分からなくなりがち。photo:yue arima

こんにちは。ライターの有馬ゆえです。

世はお盆でしたか…。東京出身(東京のお盆は7月)かつ自営業なので、世のお盆はやや他人事なのですが、今年は子どもの看病で終わってしまった! 皆さまにおかれましては、よきお休みでありましたことをお祈りしておりますです。

今回は、小川たまかさんがYahoo!ニュース「トナカイさんに伝える話」で公開した同志社大学アメフト部元部員の公判についての記事を読み、いても立ってもいられなくなって“車内痴漢小説の祖”について書きました。

※性暴力に関する記述がありますのでご注意ください。

↓小川さんの記事

調べ物をしていたら、“車内痴漢小説の祖のような”という枕詞で佐藤紅緑の『鴨』という作品が紹介されていた。佐藤紅緑は明治から昭和初期に活躍した小説家で、『鴨』は1907(明治40)年に『中央公論』発表された短編。島崎藤村『破壊』、田山花袋『蒲団』のような、自らの内なる感情を赤裸々に描く自然主義文学のひとつだそうだ。

なんと痴漢は東京に電車網が敷かれ始めた時代からあったのかい、と気が遠くなりながら国会図書館まで読みにいったところ、この作品が想像以上にヤバかった。

『鴨』は、主人公の「私」が7年ぶりに再会した友人の「髙部」を連れて、代々木新町(現在の代々木4丁目付近)から馬車で自宅のある調布まで向かう3時間ばかりの旅路を描いた物語である。

新宿から調布まで旧甲州街道で今行くならこんな感じ。馬車だと3時間近くかかっているっぽいですが、今なら車で19分だそうです。

ともに32歳の主人公と髙部は、10数年前の大学時代に神田の下宿で出会った「肉親も及ばぬほどの親しい仲」。主人公は大学をドロップアウトして「多摩川の片田舎」(当時は山手線の内側のみが都市と認識されていた)に引っ込んでいるが、一方の髙部は戦艦愛宕の機関手として日露戦争(1904/明治37~1905/明治38年)の旅順攻囲戦にも参加した海軍軍人だ。

2月のある日の宵の口、山手線の新宿駅で待ち合わせをした二人は、代々木新町から旧甲州街道沿いを往復する馬車の交通網で、主人公の家がある調布に向かう。馬車は前後に一人ずつ御者が乗っている10人乗りのもので、おそらく窓ガラスもなく、降り出した雨が入らないよう分厚い布で覆いをしている。そのため、車中は真っ暗だ。

明治時代の交通手段を描いた版画。上から二段目左が公共交通としての馬車。出典:LIBRARY OF CONGRESS(https://www.loc.gov/)

二人は柱を頼りに車内に入り、主人公は片側のシートの端、髙部はそのはす向かいに座る。髙部の隣で主人公の正面、つまりもう片側のシートの端には「三十前後」と見られる女が座っていた。席に着いた主人公は、手に持っていた一羽の鴨が鳴き出したので、台の下にしまう。鴨は、髙部に振る舞おうと行き道で買ったものだった。

さらに車内に人が詰めかけ、乗客たちは正面に座った者同士が膝を足のあいだに入れ合って座る「松葉繋ぎ」をすることに。馬車が動き出し、乗客たちが眠り出した車内で、主人公は正面の女の膝をちらちらと動くカンテラの光を見るうち、自分のすねに当たった前の女のふくらはぎを意識し始める。そして、何歳だろう、いい体してるな、色白だな、などとぶしつけな想像をめぐらせると、突然、女の手を握る。

「おや眠っているのではないのか知らん」と私は殊更に居ずまいを直そうと膝の辺りの外套を引き寄せた、途端に膝の上堅く彼の手を握つた、女は別に拒みそうにもなかった。

(中略)

単に手を握り合う、一時間余りの単調には私も稍(や)や根気が尽きた、根気が尽きても本能性の欲が尽きぬ、私は突然膝を進めて手を挙げて女の顔を撫で下ろした、顔の造作を検査するためではないただ手が顔に触れてみたくなったからだ。

女は一寸驚いた風であったが、黙って其襟元の辺りに手を置いて懐の中を守る様子、それも一刹那で私の手は女の顎の辺りを滑り落ちて満身の力を籠めて懐の中に挿し込んだ。同時に全身水を浴びせられた如く棒立になって後ろに腰を下ろした、女の懐の中に男の手が潜んで居たのである。

欲望のままに胸を触ろうと、女の懐に手を入れた主人公。しかしそこには、すでに女の胸を触る別の男の手があり、主人公は「言うに言われぬ不愉快を覚え」る。やがて馬車が終点の調布に着くと、二人は女のことを振り返りもせず髙部とともに馬車を降りた。と、突然鴨が鳴いて、二人は同時に鴨の方を向き、馬車に乗り込んで以来、初めて目を合わせた。

国会図書館のパソコン席で『鴨』を読み終わり、身動きが取れなくなった。あなたの生きる現実は、この世界と地続きなのですよ、と告げられた気がした。

32歳の男がたまたま同じ馬車に乗り合わせた女にぶしつけな視線を送り、勝手な想像で女の感情を読み取り、同意もなく手を握り、さらに胸まで触ろうとしたこと。女の身体が社会に共有されているかのように、複数の男たちに同意なく触られていたこと。その物語の中で、女の発した言葉が一言も書かれないこと。今であれば性暴力とされる男の行為が文学作品として当時の人気文学雑誌「中央公論」に掲載されたこと。それが、「自然主義小説」の文脈の中で内面描写と呼ばれたこと。そのすべてに冷たい怒りを覚え、震えた。

近代の男性を中心とした社会で、女の身体はこうして侵害されてきたということだ。

同じタイミングで都会の下宿屋に入って大学で学び、「肉親も及ばぬほどの親しい仲」になった32年の男性でも、学校を中退して片田舎でおそらく農民として暮らす主人公と、日露戦争に勝利して帰国した軍人の髙部とでは、社会的な地位に圧倒的な開きがある。しかし物言わぬ女は、主人公のそのさらに下、ヒエラルキーの底辺に置かれている。

主人公は男社会でドロップアウトした自分に自信がないのか、女に対して気軽に触れてよい対象であるかのようなラベルを貼ろうとする。次の箇所からは、男みたいなものだから、いい年して独り身でさみしいだろうから、といった言い訳が聞こえてくるようだ。

声で想像してみると女は三十前後どっかに世慣れた処があつて、よくある事だが、あの人は男のようにはきはきしていると言われる方の人らしい、

何歳だろう?、三十前後、何者だろう?、人の妻?いや尓(そう)でない言葉つきから見ると独身者(ひとりもの)だ、寡婦(やもめ)かも知らん、色は白かろうか黒かろうか宅の妻よりは幾分か肥り肉で肉の柔らかい処(ところ)を以(も)って見ると確かに色が白い。

勝手な分析を重ねた主人公は欲情し、外套を引き寄せたついでに女の手を握る。胸を触り、その胸にすでに先客がいたことに「全身水を浴びせられた如く」驚いたのは、何も言わず手をほどかない女が、自分を受け入れていると思い込んでいたからだろう。さらに「言うに言われぬ不愉快」まで抱いたのは、その先客がシートの端に座った女の隣にただ一人座る髙部だったからではないか。社会的地位を背景とした髙野へのコンプレックスが、さらに刺激されたのでは、と邪推してしまう。

そもそも、二人の男はなぜ女の身体に手を伸ばしたのだろうか。覆いが被されて風景も見えない旅路の退屈しのぎに? 狭い空間の中で親密性が高まったように勘違いしたから? コンプレックスや戦争でのストレス解消に? 暗い中での出来心で? 触れあった足の体温についついムラッとして?

どちらにしても、そんな理由で手を伸ばしていいと思うほどに女を軽視しているということだろう。人間扱いなどしていないのだ。

『鴨』で、女は男の対としては描かれていない。女の対として描かれるのは、これからさばかれ、食卓に並べられるであろう鴨だ。「両足を縄で縛って、全身を風呂敷に包み、結び目の処から首丈けを出して置た」鴨は、当然人間の言葉は話さないし、体の自由も許されていない。欲望をぶつけられるだけだ。髙部と再会したときから「父の前で緩(ゆっ)くりと友の話を聞き又友の名誉を誇らう」とわくわくしていた主人公は、帰宅して鴨を妻か母に調理させるはずだ。そして、それを男同士で分け合い、または奪い合い、譲り合い、ともに味わいながら戦争談義に花を咲かせ、仲間意識を強めていくのだろう。

彼らが生きた時代から100年以上が経ち、明治、大正、昭和、平成、令和と元号が4回も変わったというのに、同意なく女の身体が侵害されるニュースは後を絶たない。

絶望、などしている時間はない。もうそろそろ私たちは自分の身体を取り戻すべきだ。だれかの身体は、女のものでも男のものでもなく、社会のものでも国家のものでもなく、その人自身のものなのだ。女であろうが男であろうが、自分を人間として尊重する練習が必要だ。自覚的に自らを所有し、自覚的に他者の所有権を奪わないようにしなくてはならない。

<参考文献>

▼佐藤紅緑『鴨』「中央公論」(中央公論社、1907年)

▼和田敦彦『視姦――田山花袋『少女病』』「国文学 解釈と教材の研究」(2001年2月)

※『鴨』の本文は、「中央公論」の初出に拠った。ただし漢字は新字体に、仮名は現代仮名遣いに改め、読みやすいよう適宜ルビをふった。

ご意見、ご感想、ご相談、ご指摘、雑談などあれば、このレターに返信するか、下記のアドレスまでお寄せください。どうぞみなさま、おだやかな週末を!

bonyari.scope@gmail.com

すでに登録済みの方は こちら